每年的9月第三个周末是世界清洁地球日。这个诞生于1993年的节日

始终在提醒我们地球的“健康”,藏在每一次对垃圾的科学处置

每一寸土地的生态修复里。如今,随着城市化进程加快,“垃圾围城”曾是不少城市的痛点,但在环科公司技术创新与产业实践的推动下,曾经的污染土地正悄然变身为工业热土、生态绿地。

提到垃圾处理,很多人会想到“一埋了之”的传统模式。但你知道吗?据权威数据显示,目前全国垃圾填埋场数量已超万座,存量垃圾高达80亿吨,形成规模庞大的 “垃圾山丘”。不仅占用大量土地,还可能因渗滤液泄漏、填埋气体无序排放,成为生态环境的“隐形隐患”,治理工作刻不容缓。

随着“双碳”战略推进和环保技术升级,“填埋场整治”已跳出“简单封场”的局限,走向“环境治理+资源开发”的新路径。在四川古蔺,就有这样一个“点废成金”的范例。

古蔺县杨柳垃圾填埋场土地改造利用陈腐垃圾处理项目位于泸州市古蔺县金兰街道青阳村7组(沙土头),环科公司于2022年承接该项目,仅用75天就完成了9.48万吨陈腐垃圾的处理。

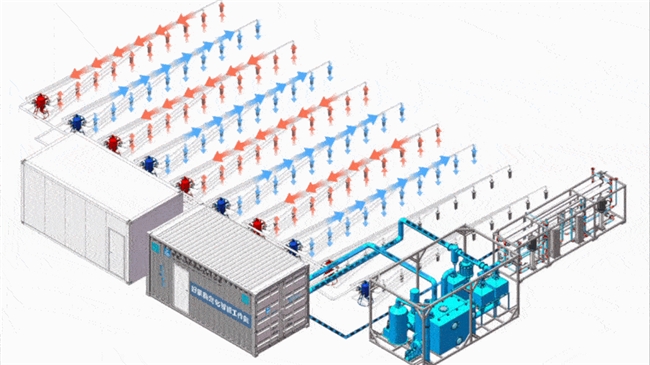

项目采用“好氧稳定化处理—开挖—综合分选—分类处置”技术体系,通过好氧预处理降低甲烷浓度至1%以下,消除爆炸风险;同时利用2条分选生产线,日处理垃圾达1800立方米,将陈腐垃圾精准分为“轻质可燃物用于焚烧发电”“腐殖土经处理后作为绿化土利用”“筛上无机物用于回填”“金属资源直接回收”四类,实现99.9%以上无害化处理。最终,100亩曾经的垃圾填埋场,摇身一变成为郎酒包装厂工业用地。

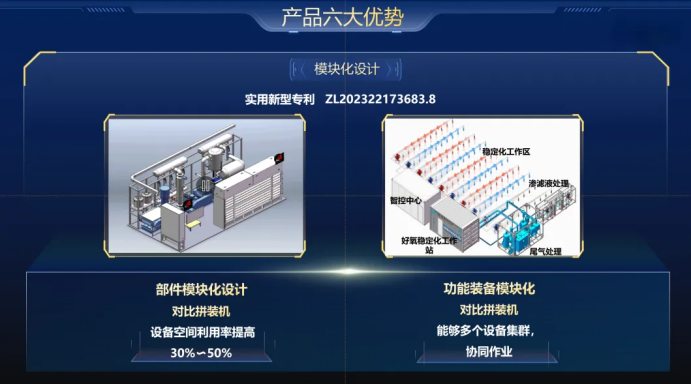

这个项目的成功,离不开核心技术的支撑。中建八局投资公司环科团队研发的“填埋场好氧稳定化处理智能一体设备”,堪称填埋场整治的“黑科技”。

项目所采用一代机与二代机两套设备,搭配快速插拔、雾化注入、一体化井低碳处理、环保设备吸附、智能化控制、模块化设计6项专利技术,能快速降解填埋场有机物、消除甲烷和臭气风险。

通过快速插拔式抽注井实现可重复使用,还能显著缩短稳定化周期,在注气同时雾化投加好氧微生物加速菌群繁殖;通过气液同抽的专业抽注井设计和多规格工况适配提升处理效能,同时配备甲烷与二氧化碳吸附装置,结合药剂与微生物技术减少温室气体排放。并且整体采用模块化设计,具备快速拆装与高效收纳能力,大幅提升工程适应性和操作灵活性。

二代智能设备相较一代设备更集成了抽注、微生物雾化、远程信息化管理等模块,不仅转运拼装便捷,还能大幅提升沼气、臭气的处理效率,既降本增效,还能延伸应用到有机固废处理、好氧堆肥等领域。

在全国像这样类型的技术,正从单个项目走向规模化应用——如今,在广东、福建、江浙沪等地区,“一场一策”的填埋场整治政策陆续落地,根据智研咨询数据显示,全国市场总额预计2030年将达到1950亿元。中建八局也因持续科技创新和合理的生态业务布局,逐步发展为“治理-开发-产业”的生态构建者。

此外,当全球资源短缺与环境压力交织,固体废物处理正加速从“末端治理”的被动应对,转向“循环利用”的主动突破——这一转型不仅是破解 “垃圾围城” 的必答题,更是实现生态保护与经济可持续发展协同的关键。从长江流域到西南腹地,徐州铜山与重庆重钢渔鳅浩两大项目遥相呼应,共同勾勒出固废资源化处置的多元实践图谱。

毗邻京杭大运河的徐州铜山项目,直面复合污染与地形复杂的双重考验,以“水泥窑协同处置+地下水源削减+阻隔” 技术组合为核心,将4.33万立方米浅层污染土壤与工业固废协同转化,让昔日污染源变身为可循环资源。同时通过2.5公顷深层土壤垂直阻隔、1.46万立方米地下水修复等工程,将生态治理与大运河廊道的道路、公园规划深度融合,为“无废城市”建设提供了生态赋能的鲜活样本。

而在重庆大渡口区的重钢渔鳅浩原址,一场更大规模的重生正在上演。这个占地面积22.26万平方米的工业遗址,通过水泥窑协同处置、高温热解等技术路径,完成107万立方米一般工业固废与10.9万立方米污染土壤的无害化处理。更具突破性的是,项目并非止步于环境修复,而是以“工业记忆、创意水岸”为定位,将污染废弃之地规划为工业文创区与艺术展览空间,让钢铁遗址在文化赋能中焕发新生,成为重庆提升“生态竞争力”的标志性实践。

从铜山项目的水文生态修复到渔鳅浩的工业文化再生,南北两地虽技术路径各有侧重——前者聚焦水土协同治理,后者探索“固废处置+文创开发”模式,但共同印证了固废资源化处置的深层价值:它不仅是污染治理的技术手段,更是推动城市更新、激活生态价值的核心引擎,为全国“无废城市”创建与“净土保卫战”提供了可复制的多元路径。

或许,下一个世界清洁地球日,当我们路过曾经的填埋场时,看到的不再是杂乱的垃圾,而是绿意盎然的公园、活力满满的产业园——这就是技术守护地球的力量,也是每一个环保人对“清洁地球”的承诺。未来,环科公司将持续推进填埋场整治业务和固废处置业务的技术研发与设备应用,快速突破现有产业技术瓶颈,形成核心竞争力,实现产业化落地。(王煦中)